Le norme CEI non sono affatto obbligatorie. L’obbligo giuridico e di progettare, realizzare ed esercire gli ımpianti elettrici e gli apparecchi a regola d’arte.

La regola d’arte è un concetto ampio, che include tutto ciò che serve per rendere sicuro un impianto o un apparecchio.

Le fonti normative possono essere le più disparate, ad esempio quelle di altri paesi internazionali, oppure mancare del tutto se si tratta di un nuovo apparecchio, di una situazione particolare.

L’assenza di una norma certamente non esime dall’obbligo di operare con perizia, prudenza e diligenza, in modo da evitare l’evento dannoso.

Quando un argomento figura allo studio nella norma, vuol dire che l’utente deve valutare il rischio e scegliere le relative misure di protezione da solo.

In linea di principio è sufficiente che un impianto, o un apparecchio, sia conforme alle norme CEI per essere a regola d’ arte, ma con le dovute eccezioni.

In base alla legge 186/68 ed al DM 80/LE le norme CEI godono della presunzione di regola d’arte, cioè un impianto, o un apparecchio, conforme alle norme CEI relative e da considerarsi a regola d’arte.

Le eccezioni riguardano il caso in cui la norma sia obsoleta o manifestamente errata, oppure non abbia ancora valutato quel rischio, ad esempio l’argomento è ancora allo studio. In caso di infortunio, il magistrato potrebbe ritenere responsabile dell’evento dannoso l’imputato che, pur avendo seguito le norme CEI, non ha agito con perizia, prudenza e diligenza.

Le norme CEI non sono obbligatorie e dunque non è punibile chi non le osserva.

L’obbligo giuridico deriva sempre da una disposizione legislativa e non da una norma tecnica.

La norma tecnica può servire per interpretare una disposizione legislativa, per stabilire la colpa in caso di infortunio, ma non per imporre un obbligo giuridico.

I DM 37/08 si applica a tutti impianti, dalla lettera a) alla lettera g), in tutti gli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso (abitazione, industria, commercio, terziario, ecc.).

La legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili. Soltanto per gli impianti elettrici era estesa agli edifici non civili.

IL DM 37/08 si applica anche agli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere, mentre non si applica agli impianti completamente all’aperto, ad esempio di illuminazione pubblica.

Nulla cambia per gli impianti telefonici connessi alla rete esterna: non si applicava la legge 46/90 e non si applica il nuovo decreto.

Se l’impianto telefonico è collegato a più di due linee esterne (una linea Isdn equivale a due linee), si applica la legge 109/91 con il relativo DM 314/92, per cui l’impianto deve essere progettato da un professionista, l’impresa installatrice deve essere autorizzata dal Ministero delle comunicazioni e rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’allegato 12 del DM 314/92.

Il DM 37/08 si applica agli impianti fotovoltaici collegati in parallelo alla rete di distribuzione, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- una parte dell’energia prodotta viene consumata dal produttore (il quale diventa così un autoproduttore) e

- la potenza nominale non supera 20 kW.

Gli impianti con contratto di scambio sul posto sono dunque soggetti al nuovo decreto fino a 20 kW.

Gli impianti con contratto di vendita dell’ energia sono soggetti al nuovo decreto solo se l’energia prodotta viene consumata, anche in minima parte, dal produttore e la potenza non supera 20 kW.

Se tutta l’energia prodotta è immessa in rete il nuovo decreto non si applica, qualunque sia la potenza dell’impianto fotovoltaico.

I DM 37/08 non pone limiti al tipo di rapporto di lavoro tra impresa installatrice e responsabile tecnico, che può essere un dipendente o un esterno. In entrambi i casi:

- la persona che assume l’incarico di responsabile tecnico deve possedere i requisiti tecnico professionali, e inoltre

- l’impresa deve ufficializzare tale incarico con un atto formale.

In questo modo, il responsabile tecnico diventa corresponsabile con l’impresa del rispetto della regola d’arte e l’ impresa deve seguire le indicazioni del responsabile tecnico (non è sufficiente un rapporto di consulenza).

Secondo il DM 37/08 il responsabile tecnico non può svolgere un’altra attività continuativa.

Se l’insegnante è di ruolo, o il rapporto di lavoro è di tipo continuativo, non può assumere l’incarico di responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Il DM 37/08 richiede il progetto per la nuova installazione, trasformazione o ampliamento di tutti gli impianti ad eccezione di:

- ascensori

- impianti di cantiere

- installazione di apparecchi ad uso domestico.

L’installatore può progettare gli impianti che non sono soggetti all’obbligo di progetto da parte di un progettista iscritto all’albo professionale.

Il progetto corrisponde di fatto allo schema, che va allegato alla dichiarazione di conformità (già richiesto dalla legge 46/90).

Nella sostanza, non cambia nulla rispetto alla legge 46/90. Nella forma, il nuovo decreto, nel denominare progetto lo schema, trasforma l’installatore in progettista per forza di legge (ope legis).

DM 37/08 non esplicita più l’obbligo di adeguare gli impianti realizzati nelle unità immobiliari ad uso abitativo prima del 13/3/90 (data di entrata vigore della legge 46/90): si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono seguenti requisiti, art. 6, comma 3:

- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto,

- protezione contro i contatti diretti,

- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Non è però lecito dedurre che il DM 37/08 consente di non adeguare i vecchi impianti, per il solo fatto che la legge 46/90 è stata abrogata.

Infatti, gli impianti non ancora adeguati risultano irregolari poiché l’ultimo termine per l’adeguamento è scaduto il 31/12/98, prima dell’abrogazione della legge 46/90.

Né il legislatore è tenuto a disciplinare situazioni derivanti dal mancato rispetto di una legge.

In conclusione, gli impianti elettrici degli edifici civili esistenti al 13/3/90 devono essere adeguati ai tre requisiti suindicati, mentre gli impianti eseguiti dopo il 13/3/90 devono avere la dichiarazione che attesta la loro conformità alla regola dell’arte.

Non è più richiesto che l’impresa installatrice invii copia della dichiarazione di conformità alla CCIAA.

La dichiarazione di conformità deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per impianti nuovi o il rifacimento di impianti installati in unità immobiliari che abbiano già l’agibilità.

L’impresa installatrice deve inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità al committente, in numero di copie variabile secondo le esigenze dell’utente. Infatti, la dichiarazione di conformità:

- serve per ottenere l’agibilità di nuove unità immobiliari;

- va inviata al Distributore, o al venditore, nel caso di nuova fornitura di energia o per chiedere aumenti di potenza;

- va inviata all’Asl e all’Ispesl se il luogo è di lavoro ai sensi del DPR 462/01 (a cura del datore di lavoro);

- serve in caso di vendita dell’unità immobiliare.

La dichiarazione di rispondenza (DIRI) può essere firmata:

- da un professionista per tutti gli impianti;

- dal responsabile tecnico di un’impresa installatrice solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista.

Il professionista deve essere iscritto all’albo professionale e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una o più imprese abilitate nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Da notare che la firma è della persona, nella sua veste di responsabile tecnico di un’impresa installatrice, e non dell’impresa stessa.

La dichiarazione di rispondenza (DIRI) può essere emessa soltanto per gli impianti eseguiti prima del 27/3/08 (data di entrata in vigore del DM 37/08).

Non è ammessa per gli impianti eseguiti dopo tale data, ad evitare che le imprese non abilitate installino impianti che diventerebbero regolari con una DIRI.

Negli impianti eseguiti dopo il 13/3/90 (data di entrata in vigore della legge 46/90) la DIRI può sostituire la DICO.

In buona sostanza, tutti gli impianti post 13/3/90 devono avere la DICO o la DIRI (chi non ha la DICO deve richiedere una DIRI).

La DIRI può essere richiesta anche per gli impianti eseguiti prima del 13/3/90.

Negli impianti ante 13/3/90 la DIRI Si riferisce all’intero impianto; negli impianti post 13/3/90 si può riferire all’intero impianto, oppure ad un intervento successivo (come la DICO).

La dichiarazione di rispondenza di un intero impianto ante 13/3/90 può servire:

- per richiedere l’agibilità dei locali, se non è stata ancora richiesta (al posto dell’atto notorio);

- per denunciare gli impianti all’Asl e all’Ispesl ai sensi del DPR 462/01 se non sono stati ancora denunciati;

- da allegare all’atto notarile di vendita dell’unità immobiliare, salvo espressa rinuncia da parte dell’acquirente;

- da presentare al Distributore, venditore di energia elettrica, in caso di richiesta di un aumento della potenza contrattuale:

- qualsiasi aumento, se con interventi sull’impianto,

- potenza finale di 6 kW o superiore, in assenza di interventi sull’impianto.

Per gli impianti post 13/3/90 la DIRI serve, nei casi suindicati, in mancanza della DICO.

Un quadro elettrico è un componente dell’impianto, che deve essere costruito a regola d`arte.

La costruzione dei componenti di un impianto elettrico esula dal campo di applicazione del DM 37/08 e dunque non è necessario che il quadrista sia abilitato ai sensi del DM 37/08 stesso.

È bene aggiungere che il quadrista è colui che costruisce il quadro secondo la regola d’arte, una volta che l’impiantista gli abbia indicato le apparecchiature di manovra e di protezione da installare entro il quadro.

La scelta di tali apparecchiature è responsabilità del progettista dell’impianto e rientra nell’ ambito del DM 37/08, ma la costruzione del quadro esula dall’ambito di applicazione della legge stessa.

A maggior ragione, il DM 37/08 non si applica ai quadri elettrici delle macchine.

La dichiarazione di conformità va rilasciata per tutti gli interventi sull’impianto che vadano al di là della manutenzione ordinaria.

L’aggiunta, o lo spostamento, di una presa su un circuito esistente è considerata manutenzione straordinaria, e dunque l’impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08.

Negli impianti elettrici esistenti, soggetti a progettazione da parte di un professionista, il progetto è necessario per tutti gli interventi di ampliamento e di trasformazione.

Non occorre, invece, il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria esula dal campo di applicazione del DM 37/08).

L’aggiunta di un circuito elettrico costituisce un ampliamento dell’impianto;

l’aggiunta di una presa rientra invece nella manutenzione straordinaria.

Si trasforma un impianto quando lo si adegua alla nuova destinazione d’uso dei locali, quando se ne aumentano le prestazioni, quando si aggiunge la cabina di trasformazione, quando si sostituisce una parte dell’impianto, o si applicano prescrizioni di sicurezza che non rientrano nella manutenzione.

Se si cambia l’intero impianto, si tratta infine di realizzazione di un nuovo impianto.

In un impianto soggetto a progetto da parte di un professionista tutte le varianti significative, cioè le varianti che influiscono sulla sicurezza dell’impianto, devono essere effettuate da un progettista. Il relativo costo è di competenza del committente, salvo diversi accordi.

L’impresa installatrice non può effettuare queste varianti sotto la sua responsabilità: non potrebbe più attestare che l’impianto è stato eseguito secondo il progetto.

Le varianti non significative, ad esempio percorsi diversi che non comportino lunghezze eccessive dei cavi, spostamento di prese, ecc., possono essere apportate dall’impresa e la relativa documentazione predisposta dalla stessa.

Anche in questo caso i costi fanno parte di accordi “preventivi” con il committente. In mancanza di accordi preventivi, nascono le discussioni.

I limitatori di sovratensione (SPD; Surge Protective Device) sono dispositivi di sicurezza la cui applicazione corrisponde a una “trasformazione” dell’ impianto qualora si tratti di “applicazione di prescrizioni di sicurezza”, cioè quando gli SPD sono necessari ai fini della sicurezza delle persona.

In tal caso, se l’impianto è soggetto a progettazione da parte di un professionista, secondo il DM 37/08, occorre l’intervento di un professionista.

Il simbolo CE sta ad indicare che un prodotto è conforme a quanto stabilito da tutte le direttive applicabili a quel prodotto.

Tale conformità Può essere accertata da un organismo notificato oppure semplicemente attestata dal costruttore del prodotto, secondo la procedura indicata nella relativa direttiva. Ad esempio, per marcare CE il materiale elettrico antideflagrante di categoria 1 e 2 (costruzione Ex) occorre l’approvazione di un organismo notificato, mentre per i materiali elettrici ordinari è sufficiente la certificazione del costruttore.

Lo stesso dicasi per le macchine: devono essere approvate da un organismo notificato solo quelle più pericolose, elencate nell’allegato IV della direttiva macchine.

Va da sé che, senza la certificazione di un organismo notificato e in assenza di controlli, il valore della marcatura CE dipende soprattutto dalla serietà del costruttore (come prima dell’introduzione della marcatura CE).

Le prese a spina per uso domestico e similare sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva bassa tensione (73/23/CEE) e dunque non sono marcate CE; anzi è proibito marcarle CE, come tutti prodotti che non ricadono nel campo di applicazione di alcuna direttiva.

Questa esclusione è dovuta al caos che regna in sede internazionale, europea in particolare, sugli standard relativi alle prese a spina ad uso domestico similare.

Le prese a spina ad uso industriale sono invece incluse nella direttiva bassa tensione e dunque devono portare la marcatura CE.

La marcatura CE dei prodotti soggetti ad almeno una direttiva europea recepita in Italia e un obbligo di legge.

I marchio di qualità è una attestazione di conformità alla regola d’arte del prodotto concessa da un Istituto riconosciuto, ad esempio l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità, il quale esegue le prove per conto del costruttore e concede il proprio marchio soltanto se il prodotto e conforme alle norme relative.

É evidente che il marchio di qualità ha un valore maggiore della marcatura CE, perché significa che un ente terzo ha verificato la conformità del prodotto alle norme, mentre nella marcatura CE relativa alla direttiva bassa tensione è sufficiente la dichiarazione del costruttore.

Ciò nonostante, il marchio di qualità non può sostituire la marcatura CE, essendo questa obbligatoria e quello facoltativo.

In proposito, si ricorda che vengono utilizzate le due diverse denominazioni “marchio” (di qualità) e “”marcatura” (CE) proprio per sottolineare i significati e i contenuti completamente diversi nei due casi.

La norma CEI 64-8, nel commento all art. 314.1, raccomanda che 1 quadri contengano i componenti elettrici di un solo impianto, cioè che siano alimentati da una sola sorgente.

La stessa norma, all’art. 462.3, aggiunge però: “Quando un componente elettrico, oppure un involucro, contenga parti attive collegate a più di un’alimentazione, una scritta od altra segnalazione deve essere posta in posizione tale per cui qualsiasi persona, che acceda alle parti attive, sia avvertita della necessità di sezionare dette parti dalle diverse alimentazioni, a meno che non sia previsto un interblocco tale da assicurare che tutti i circuiti interessati siano sezionati?

In conclusione, un quadro con doppia alimentazione è ammesso dalla norma, purché contenga un avviso che ricordi la doppia alimentazione.

In alternativa, il quadro può essere provvisto di interblocco, in modo che si possa aprire solo se tutti i circuiti sono stati sezionati

La sigla AS non indica che il quadro è costruito in serie, ma che è stato sottoposto a tutte le prove di tipo previste dalle norme relative.

Le prove di tipo vengono condotte su uno o più esemplari del quadro, per accertare che superi le sollecitazioni prescritte, e si distinguono dalle prove individuali, le quali vengono invece condotte su tutti quadri.

Se alcune prove di tipo sono sostituite con calcoli o estrapolazioni, il quadro denominato ANS. Ad esempio, la prova di sovratemperatura può essere e sostituita da un calcolo, in base alla norma CEI 17-43 “Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione di manovra per la bassa tensione non di serie (ANS)”.

Anche la prova di cortocircuito può essere sostituita dal calcolo in base alla norma CEI 17-52 “Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito per le apparecchiature assiemate non di serie (ANS)”, ma solo per dimostrare che le sollecitazioni elettrodinamiche sono inferiori a quelle relative a un altro quadro provato, dal quale quello in esame è derivato.

Un quadro AS è in genere prodotto in serie, anche per ammortizzare il costo delle prove, ma può essere prodotto anche in un unico esemplare.

Per contro, un quadro ANS può essere prodotto in serie, ma spesso non lo è.

E’ ammesso assemblare un quadro AS o ANS direttamente sul luogo di installazione. Bisogna comunque verificare il corretto montaggio mediante Ie prove individuali.

Sono richiesti quadri AS soltanto nei cantieri (quadri ASC); in tutti gli altri casi il costruttore del quadro Può scegliere liberamente tra i due tipi di quadri.

Né si può sostenere a priori che il quadro AS sia migliore del quadro ANS.

In teoria, la norma impone il tipo AS anche per i quadri destinati ad essere installati dove personale non addestrato ha accesso al loro uso (quadri ASD, norma CEI 17-13/3). In pratica, questi quadri non trovano utilizzo, perché tutte le persone sono addestrate per “usare” un quadro e dunque si tratta di una norma vuota che non trova applicazione.

L’apertura di un quadro di bassa tensione, che dia accesso a parti sotto tensione (non protette), è un problema che ammette soluzioni diverse secondo il contenuto del quadro e la qualifica della persona che lo apre.

Si possono distinguere tre situazioni.

Prima situazione

Il quadro non contiene organi di regolazione, o che devono essere ripristinati, e si deve accedere al quadro soltanto per eventuali modifiche.

In questo caso, il quadro è apribile mediante viti o mezzi equivalenti. Chi apre il quadro è persona idonea per eseguire lavori elettrici sotto tensione, oppure persona esperta o avvertita per eseguire lavori elettrici fuori tensione.

Se una persona “ordinaria” apre il quadro, ad esempio con un cacciavite, si tratta di manomissione e non è garantita alcuna sicurezza.

Seconda situazione

Il quadro contiene organi di regolazione, o che devono essere ripristinati da parte di personale elettricamente addestrato ad esempio il personale di manutenzione elettrica di uno stabilimento. In questo caso, è sufficiente chiudere il quadro e affidare la chiave all’ufficio tecnico.

Terza situazione

Il quadro contiene organi di regolazione, o che devono essere ripristinati nell’esercizio ordinario da parte di persone elettricamente non addestrate, ad esempio il quadro di un’autofficina contiene il relè termico per la protezione di un motore.

Il garagista apre il quadro, ad esempio per azionare il pulsante di ripristino del relè termico, e va protetto dal pericolo di contatto diretto; occorre dunque un interblocco che impedisca di aprire il quadro se prima non è stato aperto l’interruttore generale.

La norma EN 60439-1 (CEI 17-13/1) non impone una morsettiera allin. gresso nel quadro.

Per quadri utilizzati nell’equipaggiamento elettrico delle macchine la norma EN 60204-1 (CEI 44-5) raccomanda di collegare i conduttori di alimentazione della macchina direttamente ai morsetti d’ ingresso del dispositivo di sezionamento dell’alimentazione. Soltanto se ciò non è possibile, vanno previsti morsetti separati.

Nessuna norma tecnica, o di legge, richiede che un quadro abbia un interruttore generale, tanto meno automatico.

Il progettista del quadro sceglie lo schema elettrico del quadro in base alle esigenze dell’impianto, o della macchina, dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle funzioni che tale interruttore generale deve svolgere.

Ad esempio, l’interruttore generale può essere necessario come comando di emergenza per mettere fuori tensione la parte d’impianto che alimenta; in tal caso, deve essere prontamente accessibile e non sotto chiave.

L’interruttore generale può avere funzioni di comando funzionale: con una sola manovra si mette fuori servizio l’intero impianto; oppure può svolgere la funzione di sezionamento: è più comodo aprire l’interruttore generale sul quadro che l’interruttore posto alla partenza della linea di alimentazione del quadro.

Il costruttore del quadro è chi scrive il proprio nome sulla targa del quadro.

La norma CEI 17-13/1 si limita ad esigere la targa sul quadro. in modo che il costruttore sia inequivocabilmente identificato, ma non indica chi la debba apporre.

In genere, il costruttore coincide con chi cabla il quadro ed esegue le prove individuali. ma non esiste alcun obbligo in tal senso.

Nulla impedisce che una persona, o un’impresa, estranea alla costruzione ed al montaggio del quadro apponga il proprio nome o marchio di fabbrica sul quadro, divenendone così il costruttore.

Gli interruttori differenziali servono per la protezione contro i contatti indiretti, diretti e per prevenire incendi dovuti a correnti verso terra.

Contatti indiretti

Nei sistemi TT (impianti alimentati direttamente in bassa tensione) gli interruttori differenziali sono indispensabili, insieme con la messa a terra.

Nei sistemi TN (impianti con propria cabina di trasformazione e neutro collegato alla stessa terra delle masse) gli interruttori differenziali non sono invece indispensabili, ma vanno installati sui circuiti dove non si riesce a soddisfare la nota condizione Uo/ZS ≥ Ia con interruttori automatici o fusibili; aumentano comunque la sicurezza, soprattutto nei confronti dei guasti non franchi a terra (guasto con resistenza tra parte in tensione e la massa).

Nei sistemi IT gli interruttori differenziali non sono necessari.

Contatti diretti

Gli interruttori differenziali con ldn ≤ 30 ma forniscono anche una protezione attiva contro i contatti diretti. Tale protezione è addizionale e non sostitutiva delle misure di protezione passive (isolamento, involucro, ecc.)

La norma impianti CEI 64-8 impone tale protezione complementare nei casi di maggior rischio elettrico, ad esempio nei locali da bagno, piscine, campeggi, cantieri, ed inoltre a protezione dei:

- circuiti prese fino a 20 A nei locali ad uso abitativo;

- circuiti che alimentano prese a spina fino a 32 A destinate ad alimentare apparecchi mobili all’esterno.

Prevenzione incendi

Nei locali agricoli e su alcuni circuiti dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la norma impone la protezione differenziale ai fini della Prevenzione incendi.

Ai fini della protezione contro contatti indiretti l’interruttore differenziale deve essere installato a monte della prima massa posta a valle del punto di consegna dell’energia (interruttore differenziale generale).

Per quanto riguarda i contatti diretti e la prevenzione incendi, l’interruttore differenziale deve essere installato all’inizio dei circuiti sui quali è richiesto dalla norma.

In tutti gli altri casi, l’interruttore differenziale è facoltativo e altrettanto libera la scelta della sua posizione.

Un solo interruttore differenziale all’inizio dell’impianto mette però fuori tensione l’intero impianto; se si vuole aprire solo il circuito sul quale è avvenuto il guasto, bisogna proteggere ogni circuito con un interruttore differenziale. Come compromesso, con un interruttore differenziale si protegge un gruppo di circuiti.

In un sistema TT, l’interruttore differenziale deve essere installato a monte della prima massa. Nel caso di interruttore differenziale generale sul primo quadro di un sistema TT, la norma accetta però il rischio di un guasto verso massa nel breve tratto di cavo che va dall’ingresso nel quadro ai morsetti dell’interruttore differenziale.

La probabilità che avvenga tale guasto all’interno del quadro è infatti trascurabile, anche Se 1 cavi non hanno la guaina o non sono installati entro tubi isolanti, purché abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connessione a regola d’arte ai terminali dell’interruttore differenziale, CEI 64-8. art. 413.2.4 (commento).

Stante quanto sopra, se manca l’interruttore differenziale generale bisogna installare un interruttore differenziale a monte del quadro metallico, anche se gli interruttori differenziali sono installati sui circuiti in partenza dal quadro stesso.

L’interruttore differenziale quadripolare funziona correttamente anche in assenza del conduttore di neutro (circuito tripolare) infatti la somma vettoriale delle tre correnti è uguale a zero in condizioni ordinarie (anche se il carico e squilibrato) ed è diversa da zero solo in presenza di una corrente e verso terra.

Lo stesso dicasi se il circuito è bipolare: fase-fase o fase-neutro.

Nell’alimentare l’interruttore differenziale, bisogna però scegliere i morsetti giusti in modo che funzioni il pulsante di prova e siano alimentati gli eventuali circuiti elettronici interni; a tal fine, occorre riferirsi allo schema dell’interruttore e seguire le istruzioni del costruttore.

Il tasto di prova serve innanzitutto per provare se l’interruttore differenziale è vivo o morto. A volte sembra morto e invece è vivo; infatti se il circuito di prova si interrompe, il suo azionamento non può provocare l’ intervento dell’interruttore differenziale.

Il tasto di prova, se viene azionato periodicamente dall’utente, serve anche per mantenere in esercizio il relè differenziale, il quale se rimane permanentemente chiuso rischia di incollarsi.

Un interruttore differenziale con il tasto di prova che non funziona va quindi cambiato, anche se efficiente, perché aumenta la probabilità che diventi inefficiente.

Un interruttore differenziale generale installato all’uscita di un trasformatore senza alcun punto a terra a monte dell’ interruttore differenziale, non potrà mai intervenire, perché la somma delle correnti che lo attraversano è sempre uguale a zero.

Gli interruttori differenziali installati sui singoli circuiti a valle del suddetto trasformatore intervengono soltanto se la corrente capacitiva di primo guasto a terra è sufficientemente elevata.

In caso di doppio guasto a terra, l’interruttore differenziale posto a protezione dei singoli circuiti interviene in concorrenza con i dispositivi di sovracorrente In conclusione. gli interruttori differenziali a valle del trasformatore in questione non servono a niente.

A monte del trasformatore I’ interruttore differenziale può servire, ma sarebbe meglio evitare le masse e la relativa protezione differenziale, per favorire la continuità di servizio.

Con l’occasione è bene ricordare che un interruttore differenziale a monte di un trasformatore non può intervenire per un guasto a terra a valle del trasformatore stesso.

Un dispersore e un elemento metallico in contatto elettrico con il terreno.

Il dispersore è intenzionale se è stato posato nel terreno allo scopo di disperdere corrente, ad esempio un picchetto.

Il dispersore è di fatto (o naturale) quando è stato posato nel terreno per svolgere altre funzioni, ma viene utilizzato anche per disperdere corrente.

Il ferro delle fondazioni in cemento armato in contatto elettrico con il terreno, perché il cemento assorbe l’umidità del terreno e presenta una resistività paragonabile a quella del terreno stesso: tutto succede come se i ferri fossero posati direttamente nel terreno.

I ferri delle fondazioni in cemento armato costituiscono dunque un ottimo dispersore di fatto a costo zero. I ferri dei plinti vanno interconnessi mediante una corda interrata (terra di fondazione).

L’aggiunta di picchetti non serve a nulla (almeno dal punto di vista elettrico).

Da notare che si è fin qui parlato dei ferri delle fondazioni in cemento armato. Diversa la situazione in cui si vogliano utilizzare i ferri della struttura in cemento armato dell’edificio per la messa a terra, ad esempio in un appartamento al decimo piano. In questo caso, i ferri in questione sono utilizzati come conduttori di protezione e quelli delle fondazioni come dispersori.

Utilizzare i ferri del cemento armato come conduttori di protezione non è in linea di principio proibito, ma è una pratica sconsigliabile, perché non è facile controllare la continuità elettrica dei ferri fino alle fondazioni.

Per quanto riguarda la corrosione dei ferri si tratta di un fenomeno trascurabile in corrente alternata, che non impedisce di utilizzare i ferri del cemento armato per la messa a terra.

Si ricorda, in proposito, che i ferri di fondazione del cemento armato vanno comunque collegati (per quanto possibile) all’impianto di terra, ai fini del collegamento equipotenziale principale, e dunque tanto vale utilizzarli come dispersori di fatto.

Premesso che di fatto non è necessario collegare a terra una recinzione metallica ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, rimane da esaminare il caso in cui la recinzione sia una massa estranea.

La recinzione metallica costituisce una massa estranea se la sua resistenza verso terra è inferiore a 1 kΩ, ma non è detto che debba essere collegata a terra.

Secondo la norma CEI 64-8 devono far parte del collegamento equipotenziale principale (EQP) alla base dell’edificio non tutte le masse estranee, ma solo quelle principali, e segnatamente: le tubazioni dell’acqua e del gas entranti nell’edificio, le tubazioni dell’impianto di riscaldamento/condizionamento centralizzato e i ferri del cemento armato (per quanto possibile).

La stessa norma CEI 64-8 richiede di collegare tutte le masse estranee al collegamento equipotenziale supplementare (EQS), il quale è però richiesto soltanto in luoghi particolari, come i locali da bagno o per docce, le piscine, le stalle, ecc. ma non all’esterno.

Dal punto di vista normativo, dunque, la messa a terra della recinzione non è mai imposta.

Potrebbe essere comunque utile tale collegamento ai fini della sicurezza?

La risposta è positiva se una massa si trova nei pressi, ad esempio il palo dell’illuminazione perimetrale di uno stabilimento.

Nel caso di illuminazione stradale, tale collegamento equipotenziale può essere invece controproducente per la sicurezza, perché può determinare situazioni pericolose in zone lontane e incontrollate.

In definitiva, è meglio non collegare a terra le recinzioni poste in prossimità dei pali dell’illuminazione pubblica.

Lo stesso dicasi, più in generale, per gli elementi metallici molto lunghi come ad esempio un guard-rail stradale.

È importante identificare il conduttore di protezione, altrimenti si rischia di collegare una massa al conduttore di fase.

La regola è che il conduttore di protezione sia facilmente identificabile.

Se il conduttore di protezione, o di terra, è nudo si identifica da solo e non occorre altro.

I conduttore di protezione isolato, utilizzato negli impianti, deve essere identificato con il colore giallo verde su tutta la sua lunghezza.

La fascetta giallo-verde terminale (preferibilmente autorestringente) è ammessa soltanto per i cavi unipolari con guaina, ad esempio FG7R 0,6/1 kV, perché non esistono cavi con una guaina di colore giallo-verde. Ma non si vede alcun motivo per utilizzare un conduttore unipolare con guaina come conduttore di protezione

La fascetta di colore giallo-verde è inoltre tollerata per identificare i conduttori di protezione negli impianti anteriori al 1° giugno 1984 (data di entrata in vigore della prima edizione della norma CEI 64-8), purché la fascetta sia applicata su tutti i tratti accessibili, in cui sia possibile realizzare derivazioni (guida CEI 64-14).

Un interruttore automatico bipolare può essere installato su un circuito fase-neutro, oppure fase-fase.

I conduttore di neutro nei sistemi TT (edifici civili) è da considerare in tensione. anche se messo a terra nella cabina MT/BT del distributore.

Infatti, il neutro può andare in tensione in condizioni anomale del circuito, a causa di guasto a terra in un punto della rete di bassa tensione alimentata dalla cabina MT/BT, oppure per un guasto a terra sulla media tensione se, come in genere accade, il neutro è messo terra sulla stessa terra della cabina.

La probabilità che il neutro vada in tensione non è però sufficiente, secondo la norma, per prendere dei provvedimenti nei confronti di una sovracorrente verso terra, conseguente ad un guasto a terra del neutro nell’impianto utilizzatore.

Basta quindi considerare un guasto fase-neutro e un guasto verso terra della fase: in entrambi i casi è sufficiente un interruttore bipolare con un solo polo protetto, purché sia installato sul conduttore di fase.

Se la distribuzione è fase-fase, l’interruttore bipolare con un solo polo protetto va ancora bene se il circuito è protetto anche da un interruttore differenziale, adatto per la protezione contro la sovracorrente verso terra sulla fase non protetta.

Quanto detto per il sistema TT va bene a maggior ragione per il sistema TN, dove la probabilità che il neutro vada in tensione è minore che nel sistema TT.

Nel sistema IT, viceversa, sul conduttore di neutro deve essere sempre installato un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, Perché il neutro è isolato da terra e bisogna fronteggiare un doppio guasto a terra.

In un sistema TN-S il conduttore di neutro può andare in tensione, ma la probabilità che questo avvenga è così ridotta che la norma non impone mai il sezionamento del conduttore di neutro in un circuito quadripolare.

Per sezionare un circuito quadripolare, ad esempio con un interruttore di manovra-sezionatore, è dunque sufficiente un interruttore tripolare.

In un sistema TN-C è proibito sezionare il neutro. Nei sistemi IT e TT bisogna sempre sezionare il neutro, perché la probabilità che vada in tensione non è affatto trascurabile.

Quanto sopra si riferisce unicamente al sezionamento e prescinde dalla protezione del conduttore di neutro contro le sovracorrenti.

- Si supponga che:

l’interruttore automatico nell’alloggio sia idoneo per proteggere il montante dal sovraccarico; - il montante sia costituito da cavi N07V-K posati dentro un tubo protettivo per ogni appartamento; la probabilità di cortocircuito è dunque minima e non ci sono sostanze combustibili in prossimità;

- la fornitura di energia elettrica avvenga tramite un interruttore limitatore (magnetotermico), il quale sia adatto per proteggere il montante contro il cortocircuito.

Se queste ipotesi sono soddisfatte, la norma accetta che il montante non sia protetto da un ulteriore interruttore dell’utente), perché la probabilità che contemporaneamente si verifichi un cortocircuito e non intervenga il limitatore del distributore è del tutto accettabile; inoltre il danno probabile è limitato per l’assenza in prossimità del montante di sostanze combustibili.

Come è del tutto evidente la licenza normativa non dipende dal beneplacito del distributore né tantomeno gli attribuisce una responsabilità nel caso in cui il limitatore non funzioni.

La norma permette di non proteggere contro il cortocircuito con un proprio interruttore il montante; non si vede, infatti, per quale motivo debba funzionare l’interruttore dell’utente e non quello del distributore.

Se poi l’utente vuole installare altri n interruttori automatici, per sua tranquillità, è libero di farlo, ma secondo la norma sono sovrabbondanti.

Il fatto che il distributore neghi il proprio consenso è del tutto irrilevante, visto che il suo permesso non è richiesto dalla norma.

La norma CEI 64-8, art. 520.1 (commento), raccomanda di mantenere separati i montanti dei diversi utenti: un tubo protettivo per ogni appartamento o più cavi multipolari in unico canale.

Coerentemente, tale separazione dovrebbe comprendere anche i dispositivi di protezione, ma le difficoltà pratiche non sono poche. Tanto è vero che la norma stessa rinuncia alla separazione dei circuiti entro il locale contatori o per un tratto fino a 3 m.

Si può pertanto concludere che la suddivisione degli interruttori entro appositi quadretti sarebbe la soluzione ideale, ma che è accettabile la loro posa entro un unico quadro, anche se questo costringe ad intervenire nel quadro sotto tensione, perché è impensabile di togliere tensione a tutti gli utenti per intervenire sull’interruttore di un solo utente.

Come è noto il motore assorbe all’avviamento una corrente maggiore di quella di targa. Inoltre, il motore costituisce un carico induttivo e dunque la corrente di avviamento è inizialmente asimmetrica.

Se, prudentemente, si assume una corrente di avviamento (a rotore bloccato) pari a sei ÷ sette volte la corrente di targa del motore (valore efficace) e un valore del primo picco doppio del valore efficace a rotore bloccato (a causa dell’asimmetria della corrente), ne consegue che, per evitare l’intervento intempestivo dell’interruttore durante l’avviamento del motore, la soglia d’intervento magnetico dell’interruttore deve essere superiore a 12 ÷ 14 volte la corrente di targa del motore.

La domanda si riferisce a un interruttore automatico di corrente nominale uguale o inferiore a 125 A. il quale Può ricadere nel campo di applicazione di entrambe le norme CEI 17-5 e CEI 23-3/1.

Per correnti superiori a 125 A si applica soltanto la norma CEI 17-5 e dunque il problema non si pone.

Lo stesso interruttore è specificato con il potere di cortocircuito di 10 kA in base alla norma CEI 23-3/1 e con il potere di interruzione estremo di 20 kA secondo la norma CEI 17-5.

In base a quanto appena detto in 7.9, la diversità tra i valori è giustificata dalla differente severità delle due norme.

Se si impiega l’interruttore in un impianto non ad uso domestico e similare, ad esempio industriale, è logico considerare la norma CEI 17-5 e quindi Icu = 20 kA, mentre in un impianto di un edificio civile e similare si considera il potere di cortocircuito di 10 kA.

In realtà, la maggior parte degli impianti elettrici negli ambienti industriali sono negletti come nelle abitazioni, nel senso che non è vero che l’interruttore sia sorvegliato e mantenuto ma questa non è una ragione sufficiente per considerare la norma CEI 23-3/1 e non la norma CEI 17-5.

La risposta è positiva solo se i cavi sono uguali, posati allo stesso modo e non presentano connessioni intermedie, in modo che la corrente si ripartisca, per quanto possibile, in parti uguali tra cavi.

In questa ipotesi, se Iz è la portata del singolo cavo e n è il numero di cavi per fase, la corrente nominale dell’interruttore automatico deve rispettare la condizione In ≤ Iz.

Quando i cavi hanno una sezione maggiore di 70 mm2 la reattanza non è più trascurabile rispetto alla resistenza diventa importante la posizione reciproca dei cavi, perché influisce sulla mutua induttanza.

In questi casi, bisogna cercare di disporre i cavi in modo simmetrico rispetto al centro del fascio dei cavi.

Dopo I’installazione è bene comunque accertare l’equa ripartizione della corrente con una pinza amperometrica; è ammessa una differenza del 10% tra le correnti nei diversi conduttori.

Quando si interrompe il conduttore di neutro di un circuito quadripolare, gli apparecchi monofasi a valle dell’interruttore non sono più alimentati dalla tensione stellata.

Un primo carico alimentato tra una fase e il neutro e un secondo carico alimentato da un’altra fase e il neutro si troverebbero infatti alimentati in serie tra le due fasi,

Per questo motivo è proibito proteggere il conduttore di neutro di un circuito quadripolare con un fusibile, perché l’intervento del solo fusibile sul neutro potrebbe avere le conseguenze suddette.

Non c’è una risposta normativa univoca.

La norma CEI 64-8 non dice nulla in merito. La norma EN 60204-1 (CEI 44-5) per l’equipaggiamento elettrico delle macchine richiede la protezione per i motori di potenza superiore a 0,5 kW.

In alcune norme nazionali si trova un limite al di sotto del quale non è richiesta una protezione del motore contro le sovracorrenti: Regno Unito 0,37 kW (0,5 HP); Svizzera 0,7 kW; Australia 0,24 kW; USA 0,736 kW (1 CV).

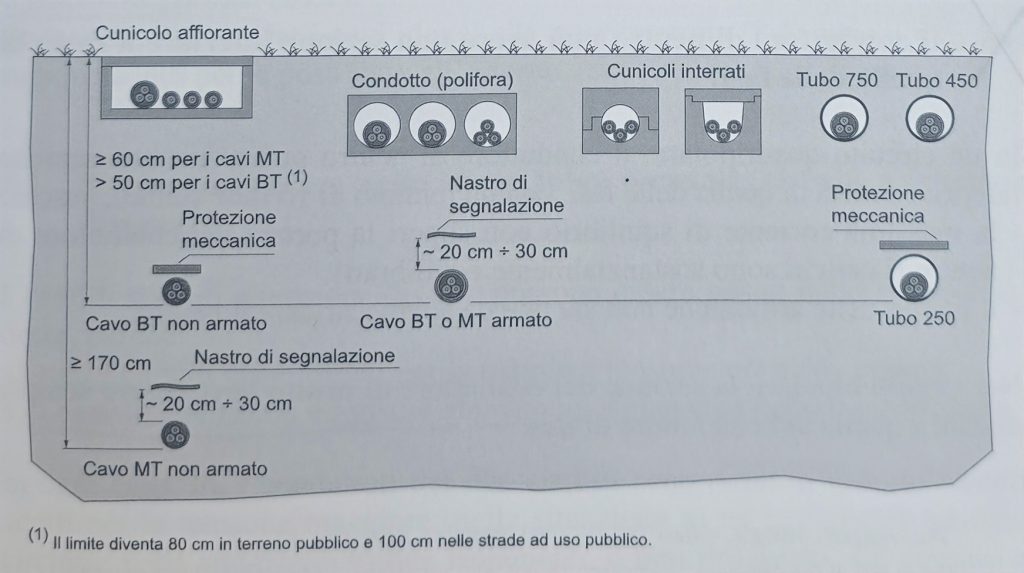

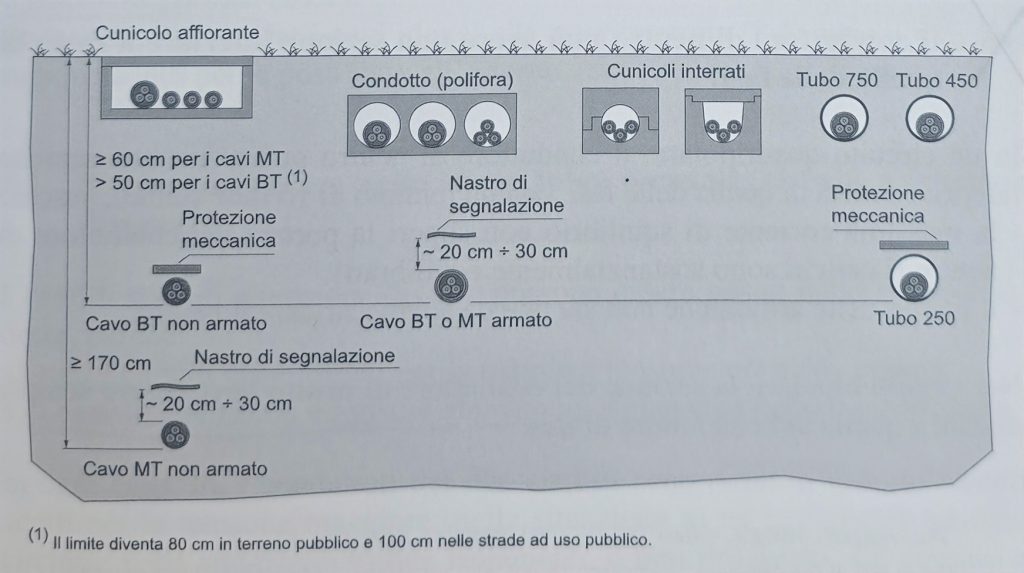

La figura qui sotto indica le minime profondità di posa delle conduttore interrate.

Il numero 250, 450 o 750 che segue il tubo indica la forza (in newton) con la quale il tubo viene provato a compressione.

Quando i cavi sono posati senza protezione meccanica supplementare, un nastro monitore posto 20 cm sopra il cavo interrato è sempre raccomandabile, ma la norma CEI 11-17 lo impone soltanto per i cavi (armati) direttamente interrati.

Sono idonei alla posa interrata, diretta oppure in tubo, condotto o cunicolo, solo i cavi con guaina e tensioni di isolamento 0,6/1 kV, ad. es. FG7(O)R 0,6/1 kV, N1VV-K, ecc.

Fa eccezione a questa regola generale il cavo H07RN8-F, il quale può essere interrato purché non direttamente.

In un circuito quadripolare, il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore a metà di quella delle fasi, con un minimo di 16 mm2 (rame), purché:

- la massima corrente di squilibrio non superi la portata del conduttore di neutro (i carichi sono sostanzialmente equilibrati),

- il livello delle armoniche non sia tale da sovraccaricare il neutro.

Nei circuiti bipolari, la sezione del conduttore di neutro dev’essere sempre uguale a quella del conduttore di fase.

Quanto sopra prescinde dalla necessità di predisporre o meno un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sul conduttore di neutro.

Un cavo è posato all’esterno se si trova fuori di un edificio. Sono considerati “posati all’esterno” anche i cavi in tubo protettivo, o canale, perché possono comunque essere sottoposti all’acqua di condensa (irrilevante quindi il grado di protezione).

La posa all’esterno può essere:

- temporanea (se è prevista solo per bevi periodi) oppure permanente;

- fissa (se i cavi non sono destinati ad essere spostati durante l’uso), oppure mobile (in caso contrario).

La tabella qui sotto indica quali sono i cavi di bassa tensione idonei e non idonei alla posa all’esterno (anche se in tubo o canale) e per quale tipo di posa.

I cavi con isolamento e/o guaina in PVC possono essere impiegati all’esterno solo per posa fissa o devono essere posati e/o spostati solo a temperature superiori a 5°C, poiché il PVC alle basse temperature diventa rigido e se piegato si fessura.

Sono idonei per posa mobile all’esterno solo i cavi flessibili con isolamento e guaina in gomma.

Da notare, infine, che i cavi idonei alla posa interrata sono a maggior ragione adatti per la posa fissa all’esterno.

| Tipo di cavo | Posa all’esterno | |

| Fissa | Mobile | |

| Cavi unipolari senza guaina isolati in PVC, ad es. N07V-K, H07V-K | Non idonei | Non idonei |

| Cavi multipolari con isolamento e guaina in PVC, tensioni 450/750 V o 300/500 V, ad es. FROR 450/750 V, H05VV-K, FROR 300/500 V | Idonei all’esterno per posa temporanea | Non idonei |

| Cavi multipolari con isolamento e guaina in gomma, tensioni 450/750 V o 300/500 V, ad es. H07RN-F, H05RN-F, H07BQ-F, H05BQ-F, H07RN8-F | Idonei all’esterno per posa permanente (non interrata) | Idonei |

| Cavi multipolari con tensioni 0,6/1 kV, ad. es. FG7(O)R, N1VV-K 0,6/1 kV, FG10(O)M1 0,6/1 kV, FTG10(O)M1 0,6/1 kV | Idonei all’esterno per posa permanente (anche interrata) | Non idonei |

* Il cavo H07RN8-F è idoneo alla posa interrata, purché in tubo, condotto o cunicolo.

I cavi di circuito a tensione diversa possono essere posati nello stesso condotto, purché:

a) tutti i circuiti siano isolati per la massima tensione presente, oppure:

b) i circuiti a tensione maggiore abbiano un isolamento doppio o rinforzato.

In ogni caso, tra i conduttori dei due circuiti sono richiesti due isolamenti adatti per la tensione maggiore: nella situazione a) un isolamento su ogni circuito; nella situazione b) due isolamenti, o uno rinforzato, sul circuito a tensione maggiore.

Non è affatto vero che i conduttori rigidi sono vietati, né lo sono mai stati.

È vero invece che sono poco usati in Italia, a differenza di altri paesi, dove al contrario sono poco usati i conduttori flessibili (per posa fissa).

Sono denominati resistenti al fuoco i cavi che continuano a funzionare, per un determinato periodo di tempo ed in condizioni di prova stabilite, anche durante un incendio.

I cavi possono essere resistenti al fuoco per:

- costruzione, ad esempio cavi conformi alla norma CEI 20-45 ad isolamento minerale, oppure

- installazione, ad esempio cavi sotto traccia.

I cavi resistenti al fuoco servono per alimentare i servizi di sicurezza che devono continuare a funzionare durante l’incendio, ad esempio le pompe antincendio.

Non è questo il caso dell’illuminazione di sicurezza centralizzata, ad esempio in un teatro, perché l’illuminazione non serve più nei locali in cui si è sviluppato l’incendio (a causa dei fumi le persone devono lasciare i locali entro pochi minuti), né gli apparecchi di illuminazione sono resistenti al fuoco.

Devono essere, invece, sicuramente resistenti al fuoco le condutture che collegano la sorgente centralizzata dell’illuminazione di sicurezza con i locali dove questa è richiesta, ad evitare che un incendio al di fuori di tali locali metta fuori servizio l’illuminazione di sicurezza proprio quando serve.

Secondo la norma impianti gli unici colori obbligatori sono il blu per il conduttore di neutro e il giallo-verde per il conduttore di protezione.

I conduttori di fase non hanno un colore obbligatorio; sono raccomandati, ma non obbligatori, i colori nero, marrone e grigio.

Nel nostro paese la tecnica impiantistica ha sempre privilegiato gli impianti sfilabili.

Bisogna però riconoscere che la sfilabilità non è un requisito di sicurezza dell’impianto, ma solo un pregio e come tale non può essere imposto.

Tanto è vero che l’attuale norma CEI 64-8 non richiede più come in passato la sfilabilità dei cavi ed ammette la posa diretta sotto intonaco, purché i cavi siano di tipo adatto. Sono ritenuti tali i cavi idonei per posa interrata, ad esempio FG7(O)R 0,6/1 kV.

I cavi sovrapposti su più piani su un’unica passerella sono da considerare cavi posati in fascio e non in strato. Infatti, lo strato di cavi è per definizione un insieme di cavi affiancati (non sovrapposti).

La portata si calcola quindi applicando alla portata Io (corrente del singolo cavo posato su passerella) il fattore di correzione k2 di cui alla tabella IV, temperatura ambiente è diversa da 30°C.

Un circuito di sicurezza è il circuito che collega la sorgente di energia centralizzata all’apparecchio di emergenza utilizzato per l’illuminazione di sicurezza.

I circuiti di sicurezza devono essere indipendenti dagli altri circuiti, in modo che un guasto, o un intervento, sui circuiti ordinari non comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di sicurezza.

Negli apparecchi di emergenza autonomi, la sorgente di sicurezza è all’interno dell’apparecchio stesso e dunque viene meno il circuito di sicurezza.

In conclusione, il circuito che alimenta gli apparecchi di illuminazione autonomi non è un circuito di sicurezza, ma un circuito ordinario e non deve essere indipendente dagli altri circuiti.

La norma CEI 64-8, art. 563.3, ammette (nel commento raccomanda) di non proteggere i circuiti di sicurezza contro il sovraccarico, poiché è in questo caso prioritaria la continuità di servizio.

Per evitare la protezione contro il sovraccarico non è necessario impiegare interruttori automatici senza sganciatore termico, è sufficiente scegliere una corrente nominale dell’interruttore superiore a quella richiesta per la protezione contro il sovraccarico.

In questi casi, va inoltre verificato che l’interruttore automatico sia idoneo per proteggere il cavo per un cortocircuito in fondo alla linea.

Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosione, la norma richiede sempre la protezione contro il sovraccarico di tutti i circuiti, compresi quelli di sicurezza (tale obbligo prevale sulla raccomandazione di omettere la protezione dal sovraccarico sui circuiti di sicurezza).

L’illuminazione di sicurezza è d’obbligo nelle vie di uscita (scale, pianerottoli, corridoi, atrio) fino al luogo sicuro, negli edifici civili con altezza antincendi superiori a 32m, DM 16/5/87 n. 246, art. 5.

In base all’art. 8, comma 1, dello stesso decreto, l’illuminazione di sicurezza è richiesta anche per gli edifici preesistenti con altezza antincendi superiori a 32m.

L’altezza antincendi è l’altezza misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

L’altezza antincendi non va confusa con l’altezza di gronda, la quale è l’altezza del soffitto dell’ultimo piano abitabile rispetto al piano esterno più basso.

Gli edifici civili con altezza di gronda superiori a 24 m sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma l’illuminazione di sicurezza nelle vie di uscita non è richiesta.

Se l’edificio ha un’altezza antincendi inferiori a 32 m ed ospita locali per i quali è richiesta l’illuminazione di sicurezza, ad esempio uno studio medico o aule scolastiche, occorre l’illuminazione di sicurezza nel vano scale?

Se il numero di persone non è eccessivo, come in uno studio medico, il vano scala può essere considerato un luogo sicuro e non è dunque richiesta l’illuminazione di sicurezza.

Se, invece, il numero di persone è notevole (>100), ad esempio aule scolastiche che occupano un intero piano, allora si applica il DM 26/8/92 per l’edilizia scolastica che richiede l’illuminazione delle vie di esodo.

Gli adattatori tra presa ad uso industriale e spina ad uso civile costituiscono l’oggetto della norma EN 50250 (CEI 23-64); sono quindi ammessi dalle norme, nei limiti di seguito indicati.

Il normatore riconosce implicitamente che l’uso degli adattatori in questione dovrebbe essere per quanto possibile evitato, perché la spina ad uso civile non ha la resistenza agli urti e il grado di protezione di una spina ad uso industriale. L’adattatore è però un male necessario per evitare guai peggiori,

L’utente, esasperato dall’incompatibilità tra i vari tipi di prese e spine, è infatti tentato di tagliare la spina e di infilare i conduttori nella presa.

L’adattatore deve essere quindi utilizzato quando è necessario e non in modo permanente, ad esempio per permettere all’artigiano che interviene in un cantiere di utilizzare il suo trapano, ma non per alimentare la betoniera del cantiere stesso.

L’adattatore deve portare, infatti, la scritta “Solo per uso temporaneo” in posizione visibile anche quando è inserito tra presa e spina.

Se un apparecchio con spina ad uso domestico è permanentemente utilizzato in ambiente industriale, la sua spina deve essere cambiata con un’altra spina ad uso industriale.

L’adattatore deve essere accompagnato anche da un foglio d’istruzioni con la seguente frase:

“Prestare attenzione nell’uso in quanto il grado di protezione della presa industriale, nella quale è inserito l’adattatore, viene ridotto e non usare in ambiente con pericolo di esplosione”.

Questo avviso responsabilizza I’utente sull’uso “oculato” dell’adattatore.

Nel complesso, l’adattatore in oggetto costituisce una preoccupazione in più per chi Si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.,

In passato, gli adattatori tripli erano proibiti, per evitare che l’utente ne inserisse uno dopo l’altro, frontalmente, fino a formare il cosiddetto “albero di Natale” che sollecita a flessione la presa e ne può provocare l’uscita dalla scatola con pericolo di contatto diretto per l’utente.

Dal mese di giugno 1997 la norma CEI 23-57 “Spine e prese per uso domestico. Parte 2: Requisiti particolari per adattatori” ha però ammesso gli adattatori tripli, conferendogli lo status di regola d’arte. Si tratta di un evidente passo indietro nella sicurezza.

Nei luoghi ordinari, la norma raccomanda di installare le prese a spina ad un’altezza di almeno:

- 17,5cm dal pavimento, se montate a parete;

- 7 cm se montate su canale o zoccolo;

- 4 cm se montate su torretta o calotta sporgenti dal pavimento.

Nei luoghi di pubblico e nelle autofficine, le prese vanno installate ad almeno 115 cm dal suolo.

Nelle aree di campeggio, le prese a spina devono essere installate ad un’altezza dal terreno compresa tra 50 cm e 150 cm2.

Negli asili nido è consigliata, ma non obbligatoria, un’altezza dal suolo di almeno 120 cm.

La presa mobile a ricettività multipla (più nota come ciabatta) è ammessa dalle norme sulle prese a spina, ma secondo qualcuno è in contrasto con la norma CEI 64-8, art. 537.5.2 (commento), dov’è detto: “in edifici a destinazione primariamente residenziale si raccomanda che per le prese a spina ad installazione fissa la direzione d’inserzione delle relative spine risulti orizzontale o prossima all’orizzontale…”.

Questo articolo, in verità, non è applicabile alla “ciabatta”, perché si riferisce alle prese ad installazione fissa e non alle prese mobili come quelle in questione.

In conclusione, non c’è alcun bisogno di installare in verticale le ciabatte, ad esempio legandole ad una gamba del tavolo dell’ufficio, in modo che l’asse d’inserzione della spina sia orizzontale.

Una presa bipasso 10/16 A riceve sia la spina da 16 A, sia quella da 10 A, ma è costruita per portare la corrente a 16 A nell’esercizio ordinario.

La presa bipasso va quindi considerata a tutti gli effetti come una presa da 16 A, per quanto attiene sia il cavo di alimentazione, sia la sua protezione contro le sovracorrenti.

In definitiva, la presa bipasso 10/16 A può essere protetta da un interruttore automatico da 16 A.

Il timore è che in questo modo l’apparecchio dotato di spina da 10 A non sia protetto dall’interruttore da 16 A.

E’ bene chiarire in proposito che l’interruttore automatico ha il compito di proteggere il cavo e la presa, non l’apparecchio utilizzatore, di cui l’impiantista non conosce le esigenze di protezione.

L’apparecchio utilizzatore deve essere protetto dalle sovracorrenti dal costruttore, se del caso, con dispositivi installati a bordo dell’apparecchio stesso.

In teoria, non c’è un limite al numero di prese che un circuito può alimentare.

All’aumentare del numero di prese diminuisce soltanto il coefficiente di contemporaneità, a parità di corrente nominale dell’interruttore di protezione del circuito. In pratica, si suddividono le prese su più circuiti, ad esempio per zone.

Solo in casi particolari, la norma stabilisce il numero massimo di prese per ogni interruttore differenziale o per ogni dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.

Ad esempio:

- nei campeggi è richiesta una protezione contro le sovracorrenti e differenziale dedicata per ogni presa destinata all’alimentazione delle piazzole;

- nei locali di pubblico spettacolo, le prese a spina devono avere la protezione singola contro le sovracorrenti nei luoghi ai quali può accedere il pubblico, mentre negli altri luoghi possono essere raggruppate fino a cinque prese sotto la stessa protezione.

Nei luoghi di pubblico spettacolo, le prese a spina fisse di corrente nominale superiori a 16 A devono essere del tipo con interblocco.

Le prese a spina mobili fino a 16 A devono essere fornite di un dispositivo di ritenuta, che ne impedisca cioè il distacco volontario.

L’interruttore generale può servire per mettere fuori tensione l’intero impianto per il:

- sezionamento (esecuzione di lavori elettrici fuori tensione)

- comando di emergenza

- comando funzionale

Per sezionare l’impianto non occorre un interruttore unico (interruttore generale), sono sufficienti gli interruttori sui singoli circuiti.

In condizioni di emergenza, l’operatore deve essere in grado di mettere in sicurezza l’impianto con una sola manovra, quindi occorre l’interruttore generale oppure una bobina di sgancio simultaneo di più interruttori, ad esempio di due interruttori su due linee che alimentano l’impianto.

Le norme CEI richiedono un dispositivo di sezionamento sui singoli circuiti e un interruttore d’emergenza ove necessario, ma non un interruttore generale in ogni impianto.

Un comando funzionale generale per l’intero impianto è una scelta del progettista, in relazione alle esigenze / comodità del committente, ma non è richiesto dalla norma.

Il comando di emergenza serve per mettere in sicurezza il sistema.

Molti pensano al comando di emergenza come ad un interruttore generale che tolga tensione a tutto il sistema. Ma questo serve solo per garantire la sicurezza contro la folgorazione, specie di chi interviene nelle operazioni di soccorso, ad esempio i Vigili del Fuoco.

La sicurezza va invece intesa in senso più ampio, non solo di sicurezza contro il pericolo di folgorazione. Mettere in sicurezza il sistema vuol dire lasciare in tensione i servizi che servono per gestire l’emergenza, come ad esempio, le pompe antincendio, l’illuminazione di sicurezza, oppure i circuiti di chiamata in un albergo per avvisare i clienti del pericolo e fornire loro le istruzioni del caso, l’ascensore antincendio in un ospedale, ecc.

Le sorgenti di alimentazione di sicurezza devono avere quindi u n loro comando di emergenza, che sarà azionato, se del caso e nel momento opportuno, dal personale specializzato che gestisce l’emergenza.

L’interruttore di comando (funzionale) ha il compito di mettere in funzione o fuori servizio un circuito o un apparecchio. Per svolgere questo compito non è necessario che sia onnipolare, che apra cioè tutti i poli del circuito.

Non si deve confondere il dispositivo per il comando funzionale con il dispositivo destinato a sezionare il circuito.

Ad esempio, il comando funzionale per accendere e spegnere le luci può essere unipolare, mentre il dispositivo di sezionamento, per eseguire lavori elettrici fuori tensione, deve interrompere entrambi i poli (ad esempio un interruttore automatico installato sul quadro).

In conclusione, l’interruttore di comando funzionale di un circuito fase-fase può essere unipolare.

E’ fuorviante, in proposito, il fatto che nei circuiti fase-neutro la norma imponga di installare l’interruttore di comando unipolare sul conduttore di fase.

Se, infatti, la funzione non è quella di sezionamento, l’interruttore unipolare potrebbe essere installato anche sul neutro, perché bisogna aprire comunque il dispositivo di sezionamento a monte.

In linea di principio, questo ragionamento è giusto. In pratica, bisogna riconoscere che non costa nulla installare l’interruttore di comando unipolare sul conduttore di fase, anziché sul conduttore di neutro, con il vantaggio che si protegge così anche chi erroneamente non apre il dispositivo di sezionamento a monte.

Nel circuito fase-fase, seguendo lo stesso principio, bisognerebbe imporre l’interruttore di comando funzionale bipolare, ma questa maggiore spesa non è giustificata dal vantaggio e l’interruttore bipolare non è richiesto.

Il sezionamento serve per mettere fuori tensione il circuito e garantire così la sicurezza di chi opera su o in prossimità di parti attive.

Il sezionamento non riveste quindi carattere di urgenza (come il comando di emergenza). Ne consegue che mentre il comando di emergenza dev’essere effettuato con una sol manovra, questo non è necessario nel sezionamento.

Un circuito può essere quindi sezionato azionando una alla volta tanti dispositivi unipolari, come appunto i fusibili.

Qualcuno obietta che l’operatore potrebbe dimenticare di togliere uno dei fusibili. Ma lo stesso operatore distratto potrebbe parimenti dimenticare di aprire il dispositivo di sezionamento onnipolare.

Per concludere, la norma accetta i fusibili come dispositivi di sezionamento, quando sono disposti su tutti i poli da sezionare.

In bassa tensione, non è richiesto che i contatti dei sezionatori e degli interruttori – sezionatori siano visibili.

E’ sufficiente che il dispositivo che segnala la posizione dei contatti sia affidabile, cioè abbia le caratteristiche indicate nelle norme relative.

In alta tensione in base al DM 27/3/98 è accettabile un sezionatore con i contatti non visibili, purché il dispositivo di segnalazione sia conforme alle relative norme.

La norma CEI 64-8 prescrive un dispositivo di sezionamento per ogni circuito, in modo che si possa mettere fuori tensione il singolo circuito senza compromettere la continuità di servizio degli altri circuiti.

Un dispositivo di sezionamento comune a più circuiti è ammissibile soltanto se i circuiti sono funzionalmente legati e non vi è quindi alcun interesse a mettere fuori tensione un solo circuito, lasciando in funzione gli altri.

Alcuni sono convinti che il dispositivo di sezionamento debba essere visibile da chi effettua i lavori; forse con l’intento di garantire il controllo visivo del dispositivo stesso da parte di chi esegue i lavori elettrici, in modo che nessuno lo possa richiudere intempestivamente.

In verità, occorre impedire che il dispositivo di sezionamento possa essere azionato chiudendo sotto chiave il dispositivo, il locale o il quadro dove è installato. Dopo di che, poco importa se il dispositivo di sezionamento è visibile da chi effettua i lavori.

In un impianto utilizzatore, tutti i circuiti devono essere sezionabili. Il fatto che il dispositivo di sezionamento sia installato in un’altra unità immobiliare costituisce una servitù, che deve essere concordata dalle due proprietà e portata a conoscenza degli interessati.

Il che raramente accade.

Il DM 8/3/1985 ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio (NOP) richiedeva sempre (All. A, punto 0) “un interruttore generale installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività”.

Le successive disposizioni di prevenzione incendi, specifiche per singole attività soggette al certificato di prevenzione incendi (CPI), prevedono tale interruttore solo in alcuni casi, ad esempio al di fuori delle centrali termiche.

Ciò nonostante, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in genere richiedono l’interruttore generale in modo sistematico per tutte le attività soggette a CPI.

Sull’argomento è intervenuto il Ministero dell’interno, che con la lettera Prot. N. PP476/4144 sott. 19 del 27/10/06 ha chiarito che:

“…per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si ritiene che la presenza del comando di emergenza è connessa al perseguimento dell’obbiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento durante le operazioni di soccorso. Quanto sopra fermo restando l’autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazione di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie”.

In conclusione, l’interruttore generale in questione ha la funzione di mettere fuori tensione l’intero impianto elettrico per permettere di svolgere in sicurezza l’intervento delle squadre di emergenza e deve essere sempre previsto nelle attività soggette a CPI, salvo diverse indicazioni del Comando provinciale VV.F.

Aggiornamenti a breve

I quadri elettrici per cantiere (ASC, 4.5) devono avere almeno un grado di protezione IP44: un filo rigido di un millimetro di diametro non deve entrare nell’involucro e l’acqua proiettata in tutte le direzioni non deve penetrare in quantità tale da compromettere il corretto funzionamento del quadro (protezione contro gli spruzzi).

Il grado di protezione IP va inteso con l’entrata dei cavi effettuata a regola d’arte e con la porta chiusa, se il quadro è previsto per funzionare con la porta chiusa.

Per chiudere la porta devono essere previste apposite asole per il passaggio dei cavi nella parte inferiore del quadro.

I quadri destinati ai cantieri edili sono oggetto della norma EN 60439-4 (CEI 17-13/4).

La loro particolare destinazione giustifica una norma apposita, giustamente più severa, in particolare per il grado di protezione, la resistenza alla corrosione, agli urti ed alle vibrazioni.

Nei cantieri si possono utilizzare soltanto quadri elettrici di serie per cantiere (ASC, 4.5).

La norma CEI 23-51 non è applicabile ai quadri da cantiere.

Tuttavia, i quadri installati nei locali di servizio del cantiere (mense, dormitori, ecc.) possono non essere quadri ASC, purché i circuiti che alimentano prese a spina fino a 32 A, destinate al cantiere vero e proprio, siano protetti con un interruttore differenziale da 30 mA.

L’impianto elettrico di cantiere è soggetto al DM 37/08, anche se completamente all’aperto.

L’unica eccezione riguarda il progetto da parte di un professionista, che non è mai richiesto.

La dichiarazione di conformità va quindi rilasciata, anche se il cantiere fosse alimentato da un gruppo elettrogeno.

La norma è più severa nei locali da bagno o per doccia, poichè la persona immersa nell’acqua è più esposta ai pericoli elettrici.

In mancanza della vasca o della doccia, ad esempio in un locale servii con WC e lavandino, non c’è un maggior pericolo e quindi non si applicano i provvedimenti particolari, come appunto il collegamento equipotenziale supplementare.

Lo stesso dicasi per la cucina, dove intorno al lavandino non si applicano le zone di pericolosità previste intorno alla vasca o la doccia. E’ quindi ammesso, anche se sconsigliabile, installare una presa a meno di 60 cm dal lavandino, purchè abbia un grado di protezione IP idoneo.

In un ambiente ordinario, ai fini della protezione contro i contatti diretti, la protezione mediante involucri o barriere richiede un gradi di protezione IPXXB (inaccessibilità al dito di prova) anche al di fuori della portata di mano, ad esempio oltre 2,5 m di altezza dal piano di calpestio.

Questa regola generale si riferisce agli impianti elettrici; le norme particolari prevedono alcune eccezioni, ad esempio per le linee di contatto degli apparecchi di sollevamento e per la trazione elettrica, per le linee elettriche aeree esterne, ecc.

Nei luoghi accessibili soltanto a persone esperte (cabine elettriche) non è richiesto il grado di protezione IPXXB per la bassa tensione, ma è sufficiente un ostacolo, ad esempio un mancorrente davanti al quadro a giorno.

La resistenza agli urti di un involucro è importante ai fini della sicurezza, perché la rottura dell’involucro può comportare il rischio di contatto diretto.

In genere, ogni norma di prodotto stabilisce le prove che l’involucro deve superare affinché l’apparecchio sia conforme alla norma stessa.

Un sistema di codifica della resistenza agli urti è stato stabilito in sede internazionale, tramite le lettere IK seguite da un numero (da uno a dieci) che indica l’energia di impatto (0,15 J a 20 J rispettivamente) alla quale l’involucro resiste secondo una prova standard.

Il codice IK è ancora poco utilizzato dai costruttori di materiale elettrico. Alcuni prodotti di costruzione francese sono contraddistinti da una terza cifra del codice IP che indica la resistenza agli urti.

Gli ascensori elettrici di nuova costruzione devono rispondere alla norma UNI EN 81-1 e quelli idraulici alla norma UNI EN 81-2.

Entrambe le norme stabiliscono in 50 1x l’illuminamento minimo ai piano di sbarco (pianerottoli) in prossimità della porta di piano dell’ascensore, in modo che l’utente possa vedere cosa gli si presenta all’apertura della porta di piano primo di entrare in cabina, anche in caso di mancanza di illuminazione all’interno della cabina stessa.

Da sottolineare che l’illuminamento di 50 1x è richiesto non in tutto il pianerottolo, specie se grande, ma in corrispondenza delle porte dell’ascensore, perché si vuole illuminare la cabina, onde accertarne la presenza all’apertura della porta di piano.

L’illuminazione sul pianerottolo dovrebbe permettere all’utente di accorgersi dell’eventuale mancanza della cabina, nel caso eccezionale in cui la porta di piano si dovesse aprire, in assenza della cabina al piano, per un guasto.

L’illuminamento serve quindi all’utente che dal pianerottolo vuole entrare nella cabina dell’ascensore e non al passeggero che procede in senso contrario, cioè dalla cabina al pianerottolo.

E’ dunque accettabile che l’illuminazione sia comandata da un interruttore a tempo, perché l’utente che attende sul pianerottolo può azionare il comando e attivare l0illuminazione.

La norma non si preoccupa del passeggero che esce dalla cabina dell’ascensore e trova il pianerottolo all’oscuro, perché il pianerottolo è considerato luogo sicuro; l’utente uscendo dalla cabina dell’ascensore si trova infatti nella stessa condizione dell’utente che accede al pianerottolo dall’uscio di casa e può manovrare il comando dell’illuminazione a tempo (visibile al buio).

Il problema riguarda ovviamente non solo i ristoranti, ma i locali di più unità immobiliari, che per un motivo qualsiasi divengono comunicanti per ragioni funzionali.

Nessuna norma vieta di alimentare un impianto utilizzatore con più linee o sorgenti di energia funzionali.

Il dubbio nasce dalla maggiore pericolosità dell’impianto, per chi non fosse a conoscenza della doppi alimentazione.

In questi casi è raccomandabile che i due impianti, ciascuno alimentato da un contatore, siano distinti, ma non è obbligatorio. Tanto è vero che la norma ammette che uno stesso quadro possa avere due alimentazioni, purché un avviso ricordi la doppia alimentazione.

Qualora sia necessario un interruttore di emergenza, la soluzione consiste in un comando simultaneo a distanza dei due interruttori generali posti a valle dei due contatori.

In un sistema TN, la norma si preoccupa soltanto di un guasto franco a terra, cioè di un cortocircuito monofase a terra.

La corrente di cortocircuito, pari a Uo/Zs, è sempre maggiore della corrente differenziale nominale d’intervento dell’interruttore differenziale. In altre parole, è sempre soddisfatta la condizione Uo/Zs≥Idn e dunque poco importa il valore dell’impedenza dell’anello di guasto Zs.

L’installatore che realizza un impianto elettrico è tenuto a garantire il committente per le difformità ed i vizi dell’opera.:

- per due anni dalla consegna dell’impianto, in caso di appalto (impianto realizzato da un’impresa installatrice);

- per un anno dalla consegna dell’impianto, in caso di contratto d’opera (impianto realizzato da un artigiano).

Un’impresa familiare non è soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e dunque non è tenuta a denunciare l’impianto di terra, cioè trasmettere la dichiarazione di conformità all’Asl/Arpa e all’Ispesl ai senso del DPR 462/01.

Si ha un impresa familiare quando i familiari, e non altri soggetti, prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa e non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro. Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell’altro coniuge).

Non si configura un’impresa familiare quando:

- lavorano nell’impresa altri soggetti estranei ai familiari;

- i familiari aiutano il titolare prestando la loro attività in modo saltuario (in tal caso si ha un’impresa individuale);

- i rapporti tra i familiari che lavorano nella stessa attività sono definiti attraverso una delle forme societarie stabilite dal nostro ordinamento (società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.);

- il rapporto, pur non essendo disciplinato esplicitamente, ha le caratteristiche di una società di fatto (i partecipanti all’attività agiscono tutti alla pari, come se fossero tutti titolari).